Выпуск подготовлен в рамках

социально-значимого проекта «Помни меня»

Имя твое известно

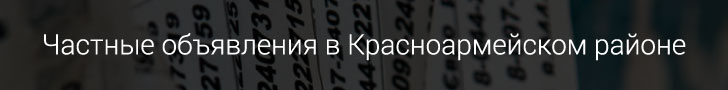

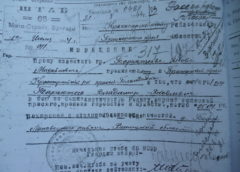

Эта хорошо сохранившаяся фотография долго и бережно хранится в семейном альбоме Веры Ивановны Дземиной из Новопокровки. В первом ряду (слева) полулежит ее отец Иван Алексеевич Нечитайло. К сожалению, неизвестно, когда и где были запечатлены эти, скорее всего, однополчане. Может быть, в передышке между боями, а, возможно, после выписки из госпиталя. На снимке отлично видно, как один опирается локтем на костыль, у другого рука — на перевязке, а у третьего — кисть забинтована. Но, что известно точно, это было на Дальневосточном фронте, поскольку Иван Алексеевич с 1942 года охранял Дальневосточные рубежи. А когда наступил грозный час, он участвовал в войне с Японией в составе 409-го отдельного автобатальона. Все военные годы был шофером и за вклад в Победу И.А.Нечитайло был награжден медалями «За победу над Германией» и «За победу над Японией».

Обращаюсь к читателям с просьбой: если среди запечатленных лиц вы узнали близкого родственника или односельчанина и знаете, как сложилась дальнейшая судьба героя фотографии, или у вас есть точно такой же снимок, звоните по указанным вверху телефонам. Ваши сообщения будут напечатаны под рубрикой «Имя твое известно».

Какой ты была, Мария Полищук?

В одном из номеров районной газеты «Большевик» за 1943 год, которая со времен войны хранится в архиве АКМР, мне встретилась любопытная заметка. Прочитав ее, вы точно также мысленно зададитесь вопросами, а какой она была, эта женщина, наверняка, сильной и смелой, была ли у нее семья, и где сейчас ее дети, внуки? Хотелось бы рассмотреть ее волевое лицо на фотографии, прочитать рассказ о ней. Подскажите, уважаемые старожилы Гончаровки, у кого в вашем селе может храниться снимок с изображением знаменитого охотника Марии Романовны Полищук, и кто может поделиться о ней воспоминаниями?

Женщина-охотник

Самыми различными профессиями овладевают женщины в дни войны. Приобрела новую для себя профессию охотника колхозница села Гончаровки Мария Романовна Полищук. В осенне-зимний сезон она убила и сдала на заготовительный пункт лисицу, два зайца, более 10 колонков, косулю и волка, за которого, помимо всего, получила 200 рублей премии.

За сданную пушнину Мария Романовна получила также муку, крупу, конфеты и другие продукты.

Сдавая последнюю партию пушнины, она заявила: «Охотничьим промыслом я овладела в совершенстве, заключенный договор на сдачу пушнины перевыполню. Пусть моему примеру последуют другие женщины, добывая столь необходимую для страны пушнину».

С.ШОБИК, зав «Новопокровским заготпунктом», «Большевик», 1943 г.

У войны женское лицо

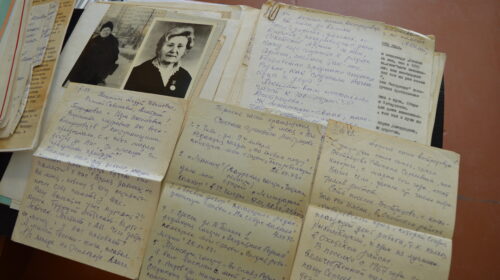

Накануне Дня Победы, 3 мая, свое 90-летие отметила жительница Владивостока, ветеран Великой Отечественной войны Елизавета Васильевна Шульга.

В этот день ее поздравили представители отдела соцзащиты населения администрации Владивостока. Родилась юбилярша в далеком революционном 1917 году в Приморье, в селе Новокрещенка, Красноармейского района.

— Праздновать юбилей я не буду,- поведала «Н» Елизавета Васильевна. Так уж сложилось, что мой день рождения выпал на первомайские праздники, и поэтому я всю жизнь вместо своих юбилейных дат предпочитала отмечать Первомай.

Всю войну Елизавета Васильевна прослужила младшим лейтенантом в органах КГБ в Хабаровске, а выйдя на пенсию в 1977 году, перебралась на постоянное место жительства во Владивосток, где еще одиннадцать лет отработала сначала на телеграфе, а затем уборщицей.

— Тогда, в военные годы время было сложное и жестокое. Нам приходилось прорабатывать приказы. Работы было много. Но я не люблю это вспоминать,- признается Елизавета Шульга.

Ветеран войны, помимо юбилейных медалей, имеет медаль «За боевые заслуги» и «За Победу».

К сожалению, отмечать нынешний славный юбилей Елизавете Васильевне не с кем: дети и внуки поразъехались — кто по заграницам, кто по другим городам, а буквально месяц назад она похоронила своего сына, проживавшего во Владивостоке.

Несмотря на все жизненные трудности и невзгоды, «Н» желают Елизавете Васильевне крепкого здоровья, боевого духа и долгих лет жизни.

Сергей НОРОВ, «Ежедневные новости», 2007г.

А Лиза жила в Новокрещенке

Об участницах войны узнаю по-разному. К примеру, из книг учета призывников, из записей в похозяйственных книгах или в беседах со старожилами, а бывает, случайно — из Всемирной паутины.

Сейчас даже и не вспомню, каким образом «выскочила» на монитор эта строчка: «Юбилей как майский подарок». Заметка о Елизавете Васильевне Шульге из Новокрещенки. Но самое удивительное в том, что в ходе поиска родственников Елизаветы я вдруг вспомнила, где могла видеть эту женщину. Тогда еще не было сотовой связи, и чтобы позвонить родным из Владивостока, я шла в «переговорную» центрального телеграфа. И однажды, заказывая Новопокровку, вдруг слышу из окошка: «А я из Красноармейского района, как там Новокрещенка поживает?» О чем говорили дальше с незнакомой женщиной-оператором, не помню. И сюжет по телевизору, когда ее поздравляли с юбилеем, я смотрела. Профиль лица женщины, сидящей перед камерой, и сегодня перед глазами.

Поиски осложнялись тем, что я не знала ни девичей фамилии Елизаветы, ни в какой семье она родилась и как долго до войны жила в Новокрещенке. Предстояло узнать, откуда и каким военкоматом Шульга призывалась в Красную армию. Без этих данных мне трудно будет готовить материал о Е.В.Шульге для увековечения имени нашей землячки в истории Красноармейского района.

Вначале я решила найти автора заметки, для чего обратилась за помощью в газету «Владивосток». Через несколько дней корреспондент «В» сообщает, что Норова в городе нет, он то ли в Москве, то ли в Ленинграде, и, вообще, он в журналистике больше не работает. А стоило ли мне его искать, что он может вспомнить о героине рядовой для него заметки, когда прошло уже почти десять лет? Только время потеряла.

Расспросы старожилов района тоже ничего не дали, и тогда начинаю, как всегда, рассылать запросы. Еще не было такого, чтобы я не получала ответов. Параллельно веду поиски в Интернете и вот нахожу скупые данные о Е.В.Шульге в Книге памяти Хабаровского края: «Шульга Е.В. родилась в 1917 году в Приморском крае. Участвовала в боевых действиях с августа по сентябрь 1945 года на 2-ом Дальневосточном фронте в составе УНКГБ. Хабаровского края. Радиооператор. Лейтенант. Награждена медалями «За победу над Германией 1941-1945гг» и «За победу над Японией».

После активных поисков информация о ветеране Шульге немного расширилась. Проживала Елизавета Васильевна во Владивостоке по улице Тигровой, в доме №26. Была инвалидом II группы. Умерла в 2011 году. Нашла я и домашний телефон, но на звонки мои никто не отвечает.

Казалось, что поиски снова зашли в тупик. И вдруг меня осенило: а что если снова просмотреть похозяйственные книги села Новокрещенки? Наверняка, обнаружится семья, в которой глава отец семейства — записан по имени Василий. Не откладывая дело в долгий ящик иду в архив АКМР. Смотрю книгу за 1937 год (Фонд – 27, опись – 2, дело – 2). Есть! Вот он, Друзь Василий Демьянович, 1888 г.р., член колхоза «Красный колос», грамотный. Ниже записана его супруга – Наталья, 1895 г.р., неграмотная. А вот и дочь — Елизавета Васильевна, 1917 г.р., грамотная. Скажете, что совпадение может быть случайным, но больше такого совпадения в похозяйственной книге не нашлось. Значит, Елизавета Васильевна Шульга была в девичестве Друзь. В этой семье к 1937 году родилось еще несколько детей: Екатерина — 1921, Анна – 1927, Валентина – 1930. Кстати, в войне с Японией участвовала и Екатерина Васильевна Друзь (Колесова). А ведь я и Катю Друзь ищу, но пока безрезультатно. Очень далеко живут ее дети и внуки.

А дальше снова – тупик. Семья Василия Друзя, как записано в книге учета, в 1937-ом выбывает в Лукьяновку. Спасибо за помощь Галине Ефимовне Кривелевой, но, как оказалось, в сельской администрации Лукьяновского поселения никаких сведений о проживании этой семьи в Лукьяновке не сохранилось.

И тут приходит ответ на запрос от военного комиссара Приморского края С.Сливинского. Думаю, читателям будет интересно с ним ознакомиться.

«Уважаемая Нина Николаевна!

Ваше обращение, поступившее в военный комиссариат Приморского края с просьбой предоставить сведения в отношении участницы Великой Отечественной войны 1941-1945гг. Шульги Елизаветы Васильевны, 1917 г.р., уроженки с.Новокрещенка, Красноармейского района, Приморского края, рассмотрено.

По существу поставленных в письме вопросов в отделах военного комиссариата Приморского края по муниципальным образованиям была проведена работа по розыску документов в отношении Шульги Е.В., к, сожалению, в «Алфавитных книгах призванных в Советскую Армию 194-1945гг» сведения о Елизавете Васильевне отсутствуют, соответственно, направить какие-либо данные о запрашиваемой участнице войны не представляется возможным, т.к. с территории Приморского края она не призывалась. Также нет информации о ее родственниках.

Военный комиссариат Приморского края выплаты денежной компенсации родственникам или другим лицам, взявшим на себя обязанности по погребению, приобретению и установке надгробного памятника ветерану Великой Отечественной войны 1941-1945гг. Шульге Елизавете Васильевне, 1917 г.р., не производил.

В вашем письме вложена копия страницы официального сайта Правительства Хабаровского края из «Книги Памяти». Данные в эту книгу подавали отделы военных комиссариатов Хабаровского края и родственники. Рекомендую сделать запрос сведений о призыве в военный комиссариат Хабаровского края по адресу: 680011 г.Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д.26.

На основании вложенной Вами копии страницы электронной версии газеты «Ежедневные новости» г.Владивосток публикации от 08.05.2007 года попробуйте запросить архив данного печатного издания о имеющейся информации в отношении Шульги Е.В.

Вместе с тем, полагаю необходимым разъяснить следующее: военные комиссариаты субъектов Российской Федерации не являются архивными учреждениями и данными о прохождении гражданами военной службы в Красной Армии в годы войны не располагают.

Военный комиссар Приморского края С. Сливинский.

Жду ответ из военкомата Хабаровского края.

Обратная связь

Есть весточка о Максиме Кялунзиге

Поиски удэгейца Максима Кялунзиги, ветерана войны, продолжаются. И вот что написал житель с.Мельничное Н.Я.Тарахтеев.

Здравствуйте, Нина Николаевна!

Отвечаю на ваши вопросы. Я знал Ивана Кялунзигу, и что у него был сын Максим. Вы уже знаете, что на прииске Благодатном был интернат. А мое детство прошло именно на Благодатном, с 1933 по 1946 год. Максим же проживал в Сидатуне. Не помню, в каком году, но где-то в начале войны он вместе с сидатунскими старшеклассниками учился в Благодатненской школе и тоже проживал в интернате. Так как мои старшие братья и сестры учились в одном классе с Максимом, да и наш дом стоял рядом с интернатом, я был в курсе всех интернатских дел. К тому же моя мать несколько лет работала поваром в этом интернате. Так что Максима я знал хорошо. У него была особая примета: часть головы — в лысых пятнах. Видать, в детстве попал под кипяток. Пришло время, и Максима призвали в Армию. Вновь на Благодатном он появился в конце войны или в 1946 году. Заходил к нам в школу, был одет в военную форму, возможно, приехал после демобилизации. Мы с восхищением разглядывали его, но к сожалению, никакого фото Максима у меня нет.

В нашей семье было восемь детей. Я — предпоследний, 1931 года рождения. Так что встречу с Максимом запомнил на всю жизнь. А был ли Максим на фронте – сказать трудно.

А вот мои старшие братья 1920 — 22 -24 годов рождения, все были на фронте. Старший, Владимир Яковлевич, погиб в 1943-ом, освобождая Украину. Я же после окончания школы в 1946 году уехал учиться во Владивосток. После учебы работал на Крайнем Севере. В эти места вернулся через 24 года. Обосновался в Мельничном, и вот уже 46 лет я тут. Но фамилии «Кялунзига» в Сидатуне уже не было.

Нина Николаевна! В Рощино живет Макаров Виктор Степанович, бывший начальник Рощинского аэропорта. Он долгое время жил и работал в Сидатуне и тоже начальником аэропорта. Возможно, он что-то помнит…

Районную газету я выписываю постоянно. Я ее читал, между прочим, когда она была еще «Большевиком».

Н.ТАРАХТЕЕВ, с. Мельничное

Спасибо вам, Николай Яковлевич, за скорый ответ и, пользуясь случаем, поздравляю Вас с прошедшим 85-летием. Желаю Вам активного долголетия и, конечно же, дальше оставаться преданным подписчиком районной газеты, которая всегда была и будет связующим звеном читательских сердец.

Уважаемый Николай Яковлевич! Мне показалось, что вы сомневаетесь, а был ли Максим Кялунзига участником войны. Был. И этому есть доказательство. В объединенной базе данных «Подвиг народа» выложено коротко о том, что Кялунзига Максим Иванович родился в 1925 году в селе Новопокровка, Красноармейского района. 6 апреля 1985 года он был награжден орденом Отечественной войны II степени. Очевидно, ваш земляк принимал участие в войне с Японией, но об этом сведений пока не найдено. Остается прояснить также дальнейшую судьбу и найти фото удэгейца Максима Ивановича Кялунзиги.

Николай Яковлевич, хочу добавить информацию о вашем погибшем брате Владимире Яковлевиче Тарахтееве. Вы пишете, что он погиб в 1943 году, но в Книге памяти и в похоронном извещении указана другая дата: рядовой 65 моторизированной стрелковой бригады В.Я.Тарахтеев был убит в январе 1944 года. Похоронен в Винницкой области, Липовецком районе, в центре села Белая (данные ОБД «Мемориал»), а в Книге памяти читаешь — «в деревне Брицкая». Имя Владимира Тарахтеева можно прочесть и на мемориальной плите у памятника павшим землякам в Новопокровке. Вечная ему память!

Мирный период Сергея Баркова

Барков Сергей Прокопьевич – участник войны с милитаристской Японией. Его портрет я увидела в альбоме, который с 80-х годов хранится в архиве АКМР. Его сын Петр живет в Новопокровке, к нему я и обратилась с вопросом: писали ли об отце в газете как о ветеране? Я вот, к примеру, не припомню. И Петр сказал, что не писали.

К сожалению, пока не удалось собрать материал о военных годах ветерана Баркова, но зато о послевоенной жизни есть что рассказать. Сын об отце может говорить часами. О том, как пацаном с семи лет носил ему в поле торбу с едой, как отец возил грузы – всегда брал с собой тулуп и валенки, а в кузове – всегда бочка с бензином. Бывало, в пургу застревал в дороге на несколько дней, буксовал, пока не откопают.

— А мать дома ждет, не спит, волнуется, — рассказывает Петр, — фары в окне заблистают, пусть и под утро, она тут же снедь — на стол. В любое время ночи у нее еда наготове. Силищи в нем – позавидуешь, ручища огромные. Я из армии пришел, в огороде с младшим братом по рядку беру, а у него — два, так батя нас обгонял. Огонь, метеор был, и кличка на всю жизнь – «Колей, колей». Все ему надо было скорей, а букву «р» не выговаривал, вот и приклеилось. Выпивал по праздникам, а алкашом не был. Рыбачил, охотился, лапти плел, салазки, тележки для хозяйства мастерил, а за то, что свет давал, – первым парнем на деревне был. Все мы, дети, живы. Всех нас приучал к труду, порядок любил во всем, двор выметет – ни соринки, ни пылинки».

В 1947 году Сергей Прокопьевич вступил в партию, никогда не был отстающим в соревновании, радел за колхозное добро. Всегда ходил в передовых сдатчиках продукции животноводства. Односельчане доверяли ему свои голоса на выборах. Цитирую выдержку из послевоенной заметки, напечатанной в «Большевике»: «…упорной учебой добился специальности комбайнера и, несмотря на низкий образовательный уровень, умело управлял сложной сельскохозяйственной техникой.

За участие в разгроме японских агрессоров награжден медалью «За победу над Японией».

Общее собрание «Красный боец» выдвинуло его кандидатом в народные заседатели».

А вот как просто и душевно написала об отце дочь Галина из Гусь-Хрустального

Барков Сергей Прокопьевич родился 7 октября 1920 года в селе Дальний Кут в многодетной крестьянской семье. Мне очень стыдно, но я ничего не знаю о детских и юношеских годах отца. Во время Великой Отечественной войны он служил в армии. Служба была тяжелая. Воевал с японцами в Маньчжурии. После демобилизации вернулся в родное село. Через некоторое время женился на нашей маме Олейник Зинаиде Федоровне. Она родилась 11 июня 1921 года в селе Гончаровке. Всю войну мама работала трактористкой и на сплаве леса. После женитьбы молодые из Гончаровки шли пешком по тайге в Дальний Кут, где стали жить у родителей отца. Прожив так года два, купили маленький старенький домик, где пригрели бездетных стариков – дядю и тетю по линии отца, и до конца их дней относились к ним как к своим родителям. Старики за это платили им искренней благодарностью.

Отец у был механизатором широкого профиля: трактористом, комбайнером и шофером. Пахал, сеял, убирал урожай. А ранней весной и поздней осенью во время распутицы ремонтировал технику и, как говорили у нас в деревне, «гонял» свет. Тогда свет в деревне был с вечера до полуночи.

Мы отца дома почти не видели. Уходил рано утром на работу – мы еще спали, а возвращался – мы уже спали. Обед ему носили в поле. Мама тоже работала в колхозе: и в поле, и свинаркой, и за овцами ухаживала. А когда мы были маленькими, ее всегда летом ставили поваром в детский сад, который работал только с весны до осени.

Всю домашнюю работу мама делала по ночам. Утром проснешься – все уже готово: белье висит на веревке, обед стоит на плите.

А зимой, когда замерзала река Иман, отец по льду возил грузы. Еще он замещал председателя колхоза, когда тот был в отъезде. Неоднократно его избирали в районный и краевой совет депутатов.

Семья у нас была большая и дружная, три дочери и два сына. Родители старались воспитывать в нас честность и трудолюбие, с уважением относиться к старым людям и помогать им.

Из Дальнего Кута нам пришлось переехать из-за того, что колхоз расформировали как нерентабельный, не стало работы. Школа была начальная, а дети подрастали. Восьмилетняя школа была в Санчихезе, при ней находился интернат для детей малых народностей. За счет них в интернате жили дети из Дальнего Кута и Лаулю. В это время я упала со скалы, и от ушиба у меня стала болеть нога. Отец повез меня во Владивосток. Там мне поставили диагноз – туберкулез кости — и положили в больницу, где я пролежала шесть месяцев, и там же закончила 6-ой класс. На следующий год я опять стала учиться в интернате. Отец договорился со всеми владельцами моторных лодок, чтобы меня брали с собой, чтобы я как можно меньше ходила пешком. А зимой он часто, когда был дома, просил в колхозе лошадь и ездил за нами. Но к Новому году болезнь опять обострилась, и меня увезли в больницу на 6 месяцев, но уже без обучения. Ко мне в больницу приезжал отец. Я и сегодня помню, как он сидел рядом со мной у кровати (а я пять месяцев была лежачей, а потом еще месяц заново училась ходить на костылях), и у него на глазах блестели слезы. Он был у нас заботливый и жалостливый, но в то же время строгий. И вот в это время родители решили переехать в другое место, где есть школа и больница рядом. Я очень благодарна им за то, что они сразу же стали меня лечить, и я вот столько лет прожила без проблем с ногами.

В Ново-Сысоевке Яковлевского района родители устроились в колхоз, им дали дом. У отца стало ухудшаться зрение, работать с техникой он уже не мог, и его послали на курсы пчеловодов. Сначала был в помощниках, а потом и сам стал работать на колхозной пасеке. Летом во время сбора меда ему помогали сыновья Петро и Павло.

Из Ново-Сысоевки родители переехали снова в Красноармейский район, в село Мельничное. В 1973 году мама заболела серьезно, лечили воспаление легких, а у нее, оказывается, было воспаление мозговой оболочки. Ушла она из жизни седьмого января 1973 года на наших руках – отца, моих и младшей сестры. Похоронили ее в Гончаровке. Я и старшая сестра уже были замужем, отец остался с тремя детьми. Летом я уехала в Чехословакию к месту службы мужа.

В последний раз я видела отца в августе 1976 – мы приезжали к нему в отпуск. Он прислал нам письмо, что болен и хочет повидаться. Ушел он 26 июля 1978 года. Последние годы отца я не была рядом и на его похороны не смогла поехать. Похоронили его в Гончаровке, рядом с мамой. Они всегда рядом!

За их могилами ухаживает брат Петро со своей женой Галей. А нам остается только вспоминать своих родителей, и не было ни одного дня, чтобы мы не думали о них. А раз их не забыли, значит, они живы всегда в наших сердцах.

Мы благодарны своим родителям за то, что они своим примером отношения к жизни, к людям и к нам, детям, воспитали нас людьми, и мы до старости не теряем связь между собой.

Галина ТАТАРОВА,

Владимирская область, Гусь-Хрустальный район